|

[ 土木学会選奨土木遺産 ]

|

|

|

|

|

|

|

|

阪堺電気軌道

|

|

|

阪堺電気軌道(通称:阪堺電車)は、大阪市の恵美須町ー堺市の浜寺前間を結ぶ阪堺線(14.0km)と、

|

|

|

大阪市内の天王寺駅前ー住吉間を結ぶ上町線(4.3km)の2路線を有する、軌間1,435mmの民営の路面

|

|

| 電車鉄道である。 |

|

|

|

|

[ 歴史 ]

|

|

|

|

|

・ 1897年(明治30年) 大阪馬車鉄道株式会社設立

|

|

|

・ 1900年(明治33年) 天王寺南詰(現在の天王寺駅前)ー阿倍野(現在の東天下茶屋)間(1.7km)

|

|

|

開業(軌間:1,067mm)。 その後、上住吉(現在の神ノ木)まで延伸。

|

|

|

・ 1902年(明治35年) 上住吉ー下住吉(現在の住吉)まで延伸。

|

|

|

|

・ 1907年(明治40年) 社名を、浪速電車軌道株式会社に変更。

|

|

|

・ 1908年(明治41年) 天王寺ー下住吉間の馬車鉄道による営業を廃止。 軌間を、1,067mmから

|

|

|

1,435mmに改軌し、電化・複線化に着手。

|

|

|

・ 1909年(明治42年) 電車運行が開始。(製造電車20両)

|

|

|

|

・ 1910年(明治43年) 阪堺電気軌道株式会社を設立して社名を変更。

|

|

|

・ 1911年(明治44年) 恵美須町ー市之町(現在の大小路)間開業。

|

|

|

| ・ 1912年(明治45年) 市之町ー浜寺(現在の浜寺駅前)間、延伸開業。 |

|

|

|

現在、運用されている車両の中の「モ161形」は、1928年(昭和3年)に製造された車両で、営業中の

|

|

|

車両では日本最古である。

|

|

|

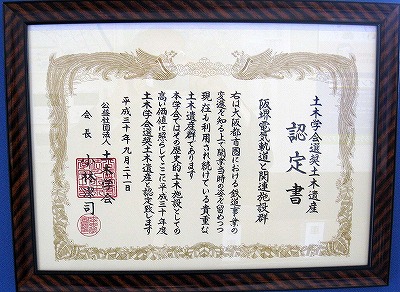

鉄道会社としての歴史的価値が認められ、2018年(平成30年度)に「土木学会選奨土木遺産」として |

|

|

| 認定されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

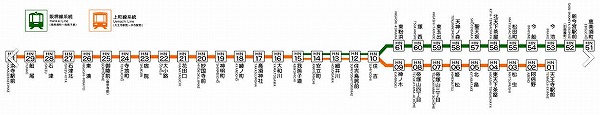

路線図

|

|

|

( 画像をクリックすると拡大して見られます )

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「土木学会選奨土木遺産」認定プレート

|

|

|

|

|

「土木学会選奨土木遺産」認定書

|

|

|

( 画像をクリックすると拡大して見られます )

|

|

|

|

|

|

[ 施設 ]

|

|

|

|

.jpg) |

|

|

我孫子道車庫

|

|

|

.jpg) |

|

|

|

天王寺駅前駅

|

|

.jpg) |

|

|

恵美須町駅

|

|

.jpg) |

|

|

浜寺駅前駅

|

|

sumiyoshi.jpg) |

|

|

住吉停留場

|

|

|

|

|

|

|

( 大和川橋梁 )

|

|

|

|

本橋梁は、阪堺電軌が、1911年(明治44年)恵美須町ー市之町間の開業時に架設されたもので

|

|

| 橋長:198.57m、9径間(18.288m+21.336m×7連+18.288m)の下路式プレートガーダーである。 |

|

|

橋脚も、鉄パイプ製である。

|

|

|

|

|

|

.jpg) |

|

|

阪堺電軌・大和川橋梁全景

|

|

|

.jpg) |

|

|

|

大和川橋梁路面 (右岸より)

|

|

.jpg) |

|

|

橋梁を渡る電車

|

|

|

kyokyaku.jpg) |

|

|

|

鉄パイプの橋脚

|

|

plate.jpg) |

|

|

製造プレート

|

|

|

|

|

|

[ 車両 ]

|

|

|

|

(2022年現在現役中の車両)

|

|

|

( 撮影時期によりラッピング塗装は異なります)

|

|

(R4-1-7).jpg) |

|

|

|

|

モ161形(161号)

|

|

(H25-4-23).jpg) |

|

|

モ351形(351号)

|

|

(H25-4-23).jpg) |

|

|

モ501形(502号)

|

|

(H25-4-23).jpg) |

|

|

モ601形(601号)

|

|

(2013.2.17).jpg) |

|

|

モ701形(701号)

|

|

|

|

|

モ1001形(1001号)

|

|

(2022.1.7).jpg) |

|

|

モ1101形(1101号)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|